相続税の申告の流れ

※死亡届の提出(死亡から7日以内)

| 相続の開始=被相続人の死亡 |

▼

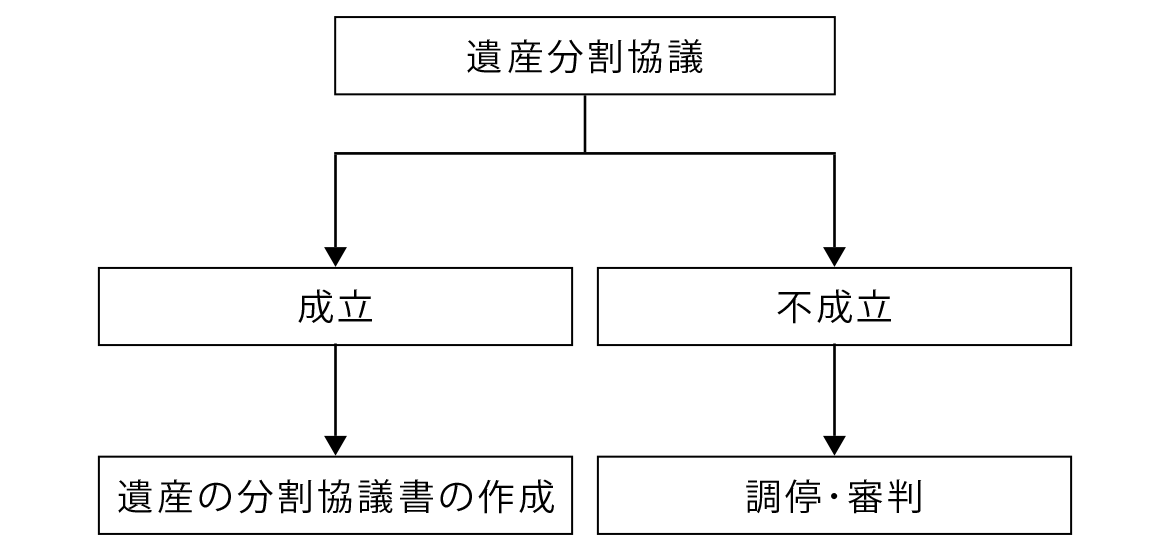

なるべく早く! ◇民法では遺言相続が優先されますので、遺言の有無を確認してください。 ◇公正証書遺言以外の遺言書の場合は家庭裁判所での検認手続きが必要です。 ※2020年7月10日より、法務局における自筆証書遺言の保管制度が創設されています。この制度を利用すれば裁判所での検認手続きは不要となります。(利用しない場合は従来通り検認手続きが必要) 相続財産及び債務の把握・評価 ◇不動産・預金などの財産だけでなく、借金などの債務についても調査をする必要があります。 遺産分割協議 ◇遺産の評価額を算定します。 ◇遺言書がない場合は相続人全員で遺産の分割方法を決めます。 ◇相続税の申告期限(相続開始から10ヶ月以内)までに分割協議がまとまらないと、税務上不利益となる可能性もあることから、早めに話し合うことが大切です。 |

▼

3ヶ月以内 ◇財産よりも債務(借金)が多い場合等には、相続開始から3ヶ月以内に「相続放棄」や「限定承認(プラスの財産の範囲内で負債を承継すること)」をすることができます。 手続きは、家庭裁判所に戸籍謄本などの書類を添付した申述書を提出して承認をもらいます。 |

▼

4ヶ月以内 ◇相続開始から4ヶ月以内に被相続人の所得税・消費税の確定申告(準確定申告といいます)が必要となります。 不動産所得や事業所得などの所得税の確定申告は通常翌年3月15日までに行いますが、個人が死亡した場合には、被相続人のその年の1月1日から死亡の日までの期間の所得を確定申告しなければなりません。 |

※相続を放棄した相続人の方は以後の手続きは不要

▼

6ヶ月以内 ◇根抵当権が設定されている不動産は、6ヶ月以内に相続登記しないと、相談開始時からの残債額で実質抵当権として確定していますので、生前の根抵当権の余枠内での追加融資ができなくなります。相続後、追加融資を受ける場合には新たに根抵当権を設定する費用が発生します。 |

▼

10ヶ月以内 ◇相続開始から10ヶ月以内に、被相続人の住所地の管轄税務署に申告書の提出と納付を行います。 分割が確定していないと適用できない特例があるため、この期限までに遺産分割協議が相続人の間で整っていることが望まれます。 現金納付する場合にはこの期限まで納税しなければなりませんが、延納や物納もこの期限までに申告書に加えて申請書を提出し許可を受けなければなりません。 |